在高压、低温及缺氧的高空或太空环境中飞行时,人体会承受巨大生理压力,而传统二维细胞培养难以模拟这种复杂条件。为此,德州农工大学的科学家开发出一种3D生物打印技术,通过植入肺细胞的生物样本研究极端环境对人体的影响。

这项由美国空军科研办公室资助的跨学科项目,由工业与系统工程系裴志坚教授与生物科学系秦洪敏教授联合主导,旨在提升航空及航天安全性,并加速呼吸道疾病研究进程。

构建逼真肺部模型

研究团队采用创新性精准打印技术:将含有活细胞的凝胶状生物墨水注入打印匣,通过逐层堆叠构建3D样本。与传统二维培养相比,该技术能更真实还原人体细胞在压力下的反应。"三维结构能精准模拟天然组织及其微环境,为细胞存活、增殖及应激反应研究提供理想平台",秦洪敏教授解释道。

极端环境的健康威胁

飞行员与宇航员在剧烈温压变化中面临肺水肿、热射病、组织损伤乃至器官衰竭风险。秦教授指出:"我们发现肺细胞对压力波动和温度变化产生的应激机制,这项研究将有助于制定近地轨道环境中的安全防护方案。"

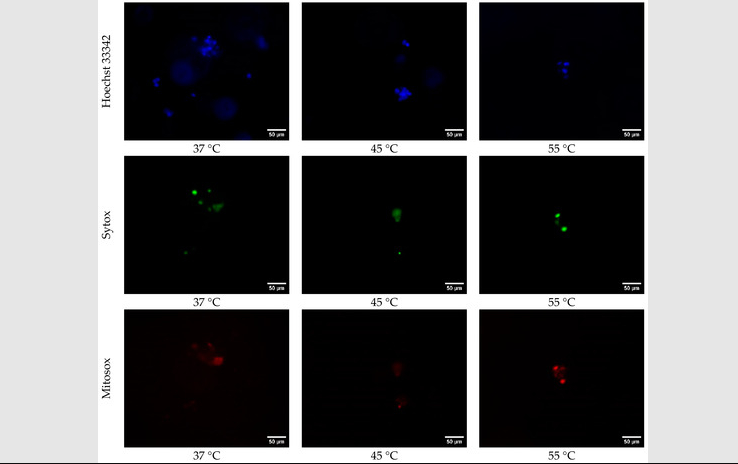

通过荧光成像可见,当3D打印样本暴露于55°C高温时,细胞氧化应激水平急剧上升,存活率显著下降。团队在《仿生学与生物工程》期刊发表的研究证实,打印过程中的挤出压力与温度调控对细胞存活具有决定性影响。

航空航天医学的精准突破

要实现既精确又保有活性的3D生物打印,需要攻克技术瓶颈。"生物打印参数的细微调整会显著影响细胞活性",秦教授强调。通过优化4:1胶原蛋白-海藻酸盐生物墨水配比,团队成功实现六天内保持85%细胞存活率的突破。裴志坚教授表示:"精确定义打印参数,使我们能在维持细胞功能的同时复现真实环境。"

拓展呼吸疾病研究维度

该技术还为慢性阻塞性肺病等呼吸道疾病研究提供了更优模型。秦教授透露:"我们的长期目标是在受控实验室环境中培育工程化肺组织,打造比传统二维培养更真实的研究平台。"

太空生物打印新纪元

近年来,全球科研机构加速推进微重力环境3D打印实践。2023年,Redwire公司在国际空间站利用生物制造设施成功打印出人类膝关节半月板,该样本经14天太空培育后由SpaceX载人6号任务带回地球。这项由NASA宇航员与阿联酋航天员共同完成的突破,将助力解决太空环境中常见的半月板损伤问题。

与此同时,比利时五所机构联合发起的"AstroCardia"项目计划于2025年将3D打印人造心脏及循环系统送入空间站。由于零重力环境会使器官衰老速度提升20倍,该项目将为心脏在轨老化机制研究提供全新路径。

200 0

登陆后参与评论

2026-01-30 11:15:30

2026-01-30 10:59:09

2026-01-30 10:54:10

2026-01-30 10:48:03

2026-01-29 10:25:48

2026-01-29 10:19:22

2026-01-29 10:14:49

2026-01-29 10:13:44

2026-01-29 10:12:43

2026-01-29 09:54:08

2026-01-28 08:54:00

2026-01-28 08:49:03