伊朗科学技术大学的研究人员利用PLA材料开发出四种混合拉胀超材料结构,在压缩测试中实现了高达6024 J/kg的比能量吸收。这项发表于2025年10月30日《科学报告》的研究,通过组合蜂窝状、立方体和四手性晶胞结构,显著提升了轻量化应用场景(如碰撞防护和生物医疗设备)的能量吸收性能。

融合成熟设计以实现更高性能

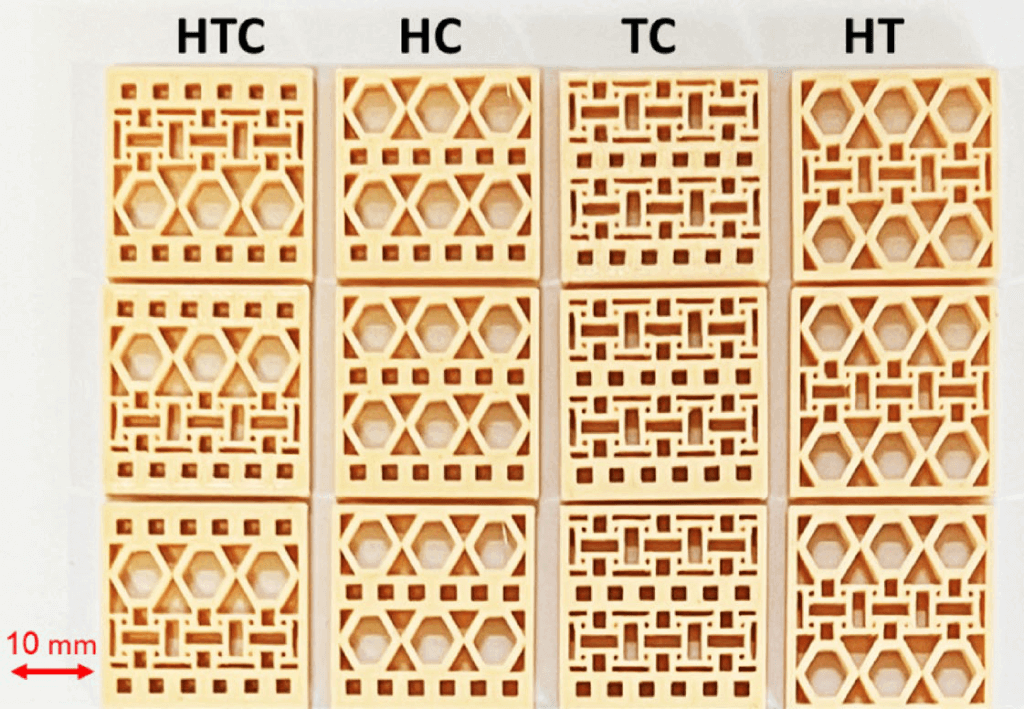

研究团队基于前期研究中表现出的优异抗压性能和拉胀特性,选取了三种经典晶胞结构。他们并未创造全新几何构型,而是将现有最优结构组合成四种混合构型:蜂窝-立方体(HC)、蜂窝-四手性(HT)、四手性-立方体(TC)以及蜂窝-四手性-立方体(HTC)。所有设计均采用CATIA建模,并通过创想三维K1 3D打印机以180℃打印温度、0.2mm层厚、100%填充率和20mm/s打印速度制备。压缩测试按ASTM D695标准在Santam STM-400设备上进行,并辅以Abaqus/Explicit 2018有限元仿真。

HT结构能量吸收达实体PLA三倍

蜂窝-四手性(HT)结构以6024 J/kg的比能量吸收值位居榜首,较实体PLA的1810 J/kg提升约三倍。表现次优的HTC结构记录为4756 J/kg,HC与TC结构分别达到3374 J/kg和2101 J/kg。尽管这些混合结构比实体参照组轻约50%,但其能量吸收能力均显著超越,凸显出拉胀结构与手性几何组合的有效性。

拉胀晶格为何具备卓越抗压性

HT构型的优势源于其压缩曲线中更长的平台区,使其能在更大变形范围内持续吸收能量。相较之下,TC样本虽呈现更高峰值应力,但平台区过短导致整体吸能受限。所有结构均表现出-1.0至-1.7的负泊松比,证实其拉胀特性。其中HC结构泊松比最低达-1.7,而HTC则在适度拉胀性与分层均匀变形间取得平衡。

仿真与实际失效模式对比

数值仿真高度还原了实验中的压缩行为。研究观察到多种失效机制:晶格塌陷、蜂窝角裂痕以及层间滑移(在TC结构中尤为明显)。所有试样均未出现分层,表明打印质量优异。作者指出,仿真与实验结果的细微偏差主要源于模型设定的全约束边界条件与实际情况的微小位移差异。

轻量化吸能材料的发展前景

研究人员强调,这些PLA混合超材料证明:通过精细的晶格选择与组合,即可超越更复杂的多材料或拓扑优化设计。该方案为使用标准FDM设备制造轻量化、能量吸收或耐冲击部件提供了实用且低成本的路径。此类结构在生物医学植入物、防护装置等需要定制力学响应与减重的领域具有应用潜力。后续研究将聚焦尺度效应、尺寸优化及3D打印PLA的各向异性,以进一步提升性能。

吸能超材料领域新进展

本研究延续了全球对3D打印结构调控变形与能量耗散机制的探索脉络。今年初,韩国研究人员曾开发基于拉胀超材料的触觉传感器,增强软体电子器件的柔性与应变灵敏度;RMIT科学家则提出用于建筑安全领域的超刚性吸能晶格。近期格拉斯哥大学与意大利团队的合作更研发出通过可控扭转耗散冲击能量的扭转变形超材料,展现出结构材料在车辆与基础设施安全领域的广阔前景。

364 0

登陆后参与评论

2026-02-11 11:21:49

2026-02-11 11:14:02

2026-02-11 11:11:39

2026-02-10 12:44:08

2026-02-10 12:40:14

2026-02-10 12:36:21

2026-02-10 12:27:01

2026-02-09 11:58:43

2026-02-09 11:55:54

2026-02-09 11:53:46

2026-02-09 11:52:45

2026-02-09 11:46:44