耶路撒冷希伯来大学的研究人员开发了一种基于立体光刻(SLA)的二氧化硅玻璃3D打印工艺,该工艺完全无需使用有机粘结剂。这项发表在《科学指引》上的研究展示了一种通过光诱导溶胶-凝胶反应来制造厘米级介孔二氧化硅结构的方法,该方法仅使用无机前驱体和低成本数字光处理(DLP)设备。该工艺通过在真空环境下仅需250°C即可实现二氧化硅网络的完全缩合,从而省去了传统的高温脱脂阶段,最终产物具有中等透明度、最小化的收缩率以及接近理论SiO₂组成的结构纯度。

该方法用由光致碱产生剂(PBG,特别是N-甲基硝苯地平)引发的溶胶-凝胶化学替代了光聚合物树脂。当暴露在405纳米、26.0毫瓦/平方厘米的光线下时,PBG分解并释放出氢氧根离子,局部提高pH值,从而引发水解后的正硅酸乙酯(TEOS)的缩合反应。打印在配备385纳米LED光源的Asiga MAX DLP打印机上进行,采用0.3毫米的层厚,每层曝光100秒,以及180秒的保持时间以确保层间粘附。打印材料中含有0.5 wt%的PBG,研究发现此比例对于稳定和快速凝胶化是最佳的。打印后,物体在100°C的乙醇中冲洗七天以去除残留有机物,然后通过超临界CO₂(使用SAMDRI-PVT-3D设备)进行干燥,以防止毛细应力导致的破裂。

通过溶胶-凝胶化学实现无粘结剂二氧化硅制造

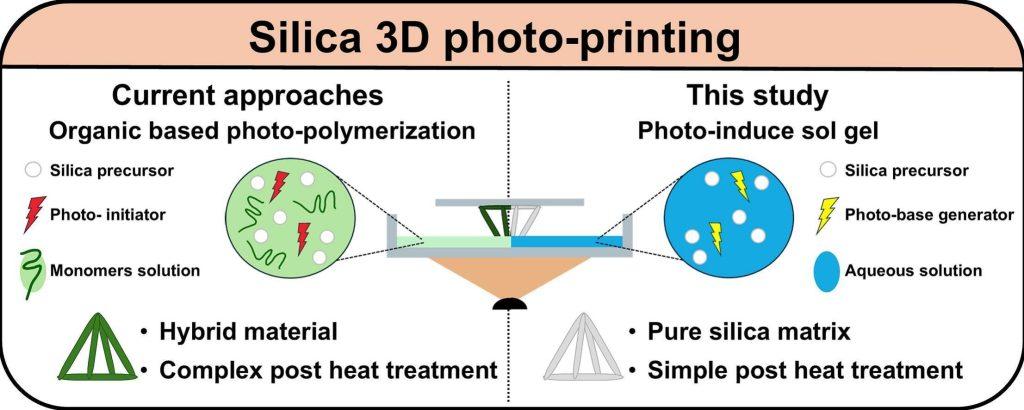

传统的SLA玻璃打印方法通常将二氧化硅纳米颗粒分散在有机光聚合树脂中。这些粘结剂需要在600°C以上进行氧化去除,此过程容易产生结构缺陷和分解不完全。使用氢倍半硅氧烷或双光子聚合的其他无粘结剂方法则受限于亚毫米尺度的几何形状,或需要接近800°C的后处理。这种新方法通过在紫外线照射下采用直接的溶胶-凝胶反应,避免了有机单体或牺牲组分,从而摆脱了这些限制。

在酸性条件(pH ≈ 3)下,水解的TEOS、乙醇和蒸馏水形成反应基质。在辐照下,N-甲基硝苯地平产生氢氧根离子,局部将环境转变为碱性条件(pH ≈ 9),加速硅氧烷缩合。这种可控的凝胶机制允许空间受限的聚合,从而实现完整的三维物体成型,而非像先前的无粘结剂技术那样仅限于准二维或纳米级结构。打印出的凝胶在避光条件下至少一周内保持稳定,不会自发固化,证实了反应控制的精确性。

结构分析与材料性能

在250°C、真空(5 × 10⁻² 毫巴)条件下进行48小时的后处理,形成了致密的非晶态二氧化硅网络,这一点通过X射线衍射得到了证实。CHNS/O分析显示,在100°C乙醇冲洗后,碳残留物被完全去除,碳含量低于0.3 wt%。能量色散X射线光谱显示,随着缩合过程的进行,Si:O比率从冲洗后凝胶中的3.5 ± 0.3下降到250°C处理后的2.6 ± 0.3,并在900°C时达到2.1 ± 0.1——几乎与纯二氧化硅相同。固态²⁹Si NMR谱证实了从Q²和Q³物种向主要为Q⁴物种的转变,在真空处理下Q⁴物种比在空气处理中增加了143%,表明网络交联度更高。

打印测试生产了厘米级的模型,包括一个"3D Benchy"校准船模型和一个空心金字塔。总打印时间约为2.5小时,完整的处理周期——包括冲洗、干燥和退火——大约需要10天。对五个圆盘的尺寸测量表明,总体线性收缩率约为25%,其中大部分收缩(15%)发生在乙醇加热过程中,随后在250°C(+ 5%)和600°C(+ 5%)时有小幅收缩。密度在250°C时达到熔融石英的12%(2.20 克/立方厘米),在600°C时达到18%,这与介孔结构的部分致密化相一致。

氮吸附-脱附分析(BJH法)显示孔径主要在4到8纳米之间。紫外-可见光透射率测试表明,处理温度达600°C的样品在565–750纳米波长范围内的光学透射率为80%。在1100°C下进一步退火后,透明度提高到与商用熔融石英玻璃(Suprasil 2B)相当的水平。原子力显微镜测量表明,经250°C处理后表面粗糙度为71 ± 57 纳米,这表明致密化从表面开始,而内部孔隙率仍然存在。

功能材料与未来发展

一项概念验证实验将0.5 wt%的亚甲蓝嵌入溶胶混合物中,以测试与温度敏感有机化合物的相容性。这种荧光染料在250°C处理后仍保持稳定并能发射荧光,证实了这种无粘结剂路线能够保留掺入的有机材料——这在传统的高温方法中是不可能的。

这项研究展示了一种完全无机的二氧化硅立体光刻方法,它同时摒弃了光聚合物树脂和高温去除粘结剂的步骤。通过在真空下250°C实现结构缩合,该工艺在保持厘米级几何保真度的同时,大幅降低了能源需求。该方法为将无粘结剂SLA技术扩展到其他溶胶-凝胶系统(如锆或钛的醇盐)奠定了基础,在光子学、微流控和生物医学工程领域具有潜在的应用前景。

130 0

登陆后参与评论

2025-10-11 10:24:19

2025-10-11 10:12:29

2025-10-11 10:08:23

2025-10-11 09:57:58

2025-10-11 09:52:26

2025-10-10 10:24:10

2025-10-09 13:28:54

2025-10-09 12:50:59

2025-10-09 12:26:17

2025-10-09 12:18:01

2025-10-09 12:08:27

2025-10-09 12:06:39