在航天器和电动汽车对体积、重量要求日益严苛的背景下,丹麦科技大学(DTU)的一项最新成果或将为固体氧化物电池(SOC)开辟全新赛道。研究团队利用3D打印技术,成功制出具有“Gyroid”三维周期性曲面的整体式SOC,相关论文今日在线发表于《自然·能源》。

SOC是一种可在燃料电池与电解槽两种模式下切换的电化学装置:燃料电池模式下将氢气、甲烷或一氧化碳转化为电能;电解槽模式则反向利用电能将水或二氧化碳分解为氢气、一氧化碳等燃料。传统SOC多为二维平板叠层结构,需大量金属连接件与密封材料,既增重又增加制造复杂度。

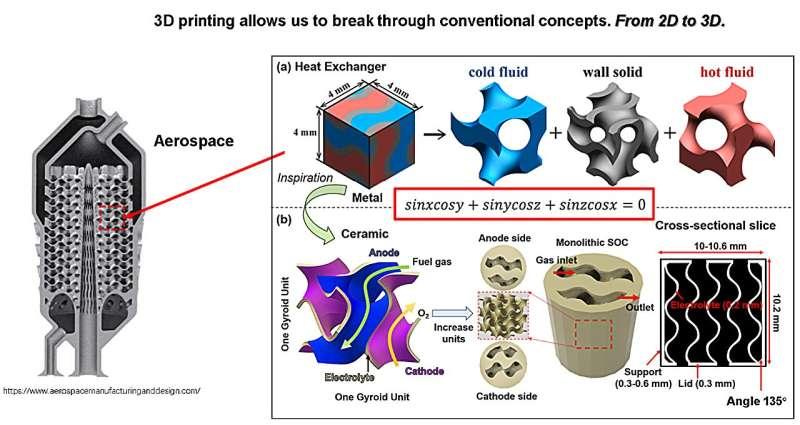

DTU团队从航空航天领域已验证的Gyroid热交换器汲取灵感,将金属替换为离子导电陶瓷,首次将Gyroid曲面整体植入SOC。“Gyroid结构天然具备高比表面积、低流动阻力、优异力学强度,”通讯作者Vincenzo Esposito教授介绍,“借助3D打印,我们可在一次成型中完成电解质框架、密封与支撑,再于表面涂覆燃料极和氧极,最后共烧形成一体化器件。”

相比传统SOC堆,3D-SOC完全省去了金属连接件,带来三重优势:

制造流程极大简化——仅“打印-涂覆-共烧”三步;

重量与体积显著下降——实验级样品已减重30%以上,且可无缝放大;

系统稳定性提升——消除金属-陶瓷热膨胀失配导致的开裂隐患。

论文第一作者周志鹏博士表示,该器件已在氢/空气工况下完成200小时连续运行,无明显性能衰减。未来,团队计划进一步优化Gyroid曲面的气体扩散与热管理性能,目标直指NASA火星任务与空客HYLENA燃料电池飞机等极端应用场景。

业内专家指出,3D-SOC在结构层面与传统SOC存在本质差异,其气体分布、热输运规律需重新建模。该成果不仅为航天、汽车领域带来轻量化能源解决方案,也为下一代三维电化学器件研究提供了新的范式。

2323 0

登陆后参与评论

2025-12-17 10:27:00

2025-12-17 10:21:20

2025-12-17 10:19:05

2025-12-17 10:16:42

2025-12-16 10:59:10

2025-12-16 10:55:54

2025-12-16 10:50:50

2025-12-16 10:45:55

2025-12-16 10:44:12

2025-12-16 10:41:12

2025-12-16 10:32:58

2025-12-16 10:20:29